職場での人間関係やコミュニケーションに、漠然とした不安や居心地の悪さを感じたことはありませんか?

発達障害のある人にとって、職場は業務だけでなく「人との関わり方」でも多くの壁に直面しやすい場所です。

周囲との認識のズレ、暗黙のルール、曖昧な指示――こうした要素が積み重なることで、気づけば孤立してしまうことも少なくありません。

しかし、ちょっとした工夫や環境調整によって、職場での孤立を防ぎ、安心して働ける場をつくることは可能です。

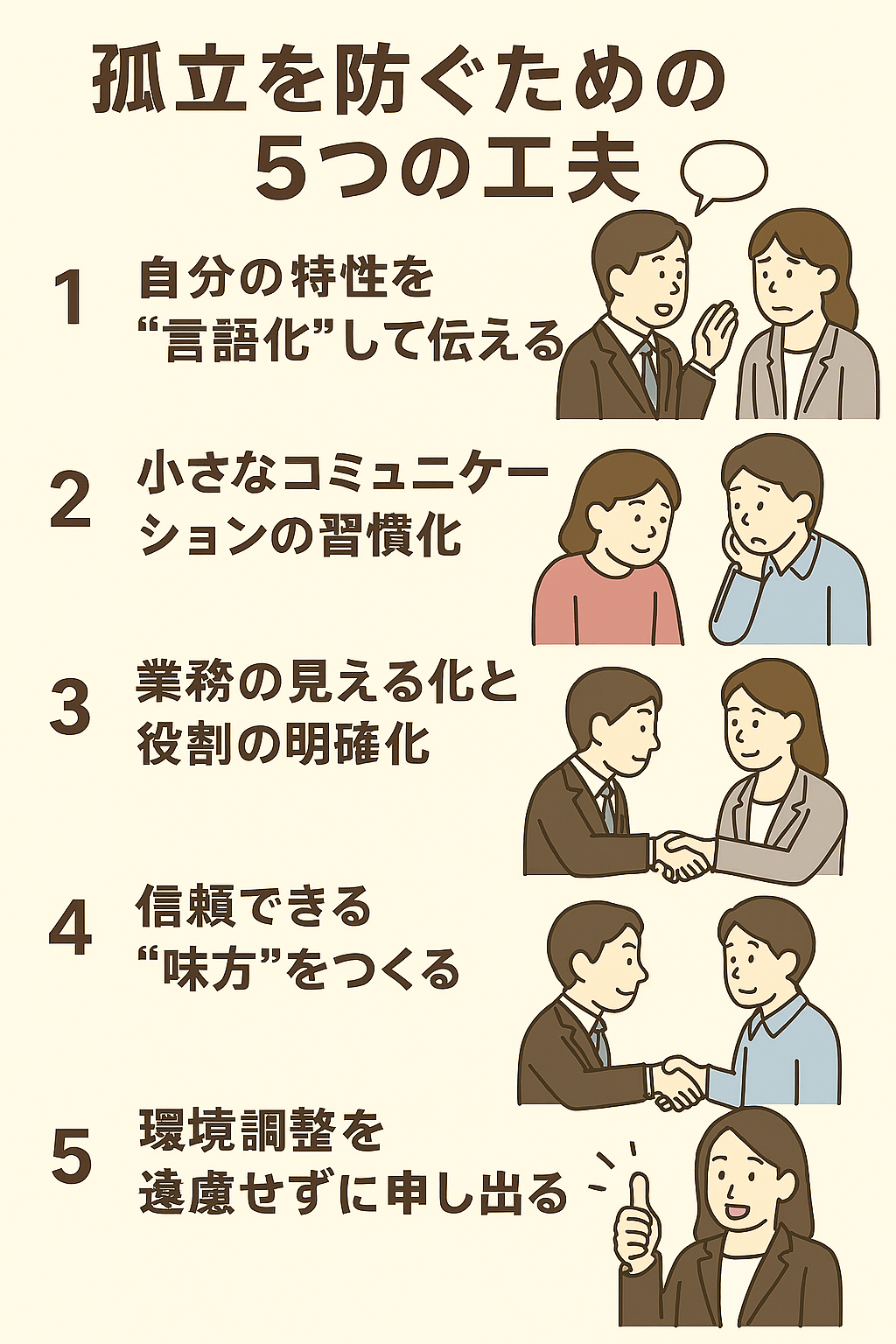

この記事では、発達障害のある人が職場で孤立しないために実践できる「5つの工夫」を紹介します。

自分らしく働きながら、周囲との関係も築いていくためのヒントを、ぜひ参考にしてみてください。

①:職場で孤立しやすい背景とは?

発達障害のある人が職場で孤立してしまう背景には、単なる「性格の問題」では片づけられない構造的な要因があります。ここでは、孤立が起こりやすい理由を特性・環境・認識の3つの視点から整理してみましょう。

発達障害の特性が人間関係に影響する理由

発達障害の特性として、相手の言葉をうまく理解できなかったり、会話が噛み合わないことがよくあります。

よくある特性には以下の表にまとめました。

| 理由 | 詳細 |

| 非言語的なサインの読み取りが難しい | 表情・声のトーン・空気感など、言葉以外の情報を汲み取るのが苦手なことが多く、意図しない誤解を招くことがある。 |

| 言葉を文字通りに受け取りやすい | 比喩や遠回しな表現をそのまま解釈してしまい、相手の真意が伝わりにくい場面がある。 |

| 感覚過敏・鈍麻によるストレス反応 | 音・光・匂いなどに敏感すぎることで、周囲との関わりに疲れやすく、距離を置く傾向が出ることも。 |

| 注意の向け方や集中力に偏りがある | 相手の話に集中できなかったり、逆に自分の関心に没頭しすぎて会話が噛み合わないことがある。 |

| 場面に応じた振る舞いの切り替えが難しい | フォーマルとカジュアルの使い分けや、状況に応じた言動の調整が苦手で、違和感を持たれやすい。 |

周囲との認識ギャップが生む“見えない壁”

少しずつ障害に対する知名度が上がってきているものの、実際の企業の中には発達障害の特徴を知らない方や、「発達障害ってそもそもどんな特徴?」という方も少なくありません。

また、障害者枠ではなく一般企業で働いていると合理的配慮を受けることもできないため、業務面で支障が生まれることがよくあります。

合理的配慮とは?

障害者枠で採用される場合によく使われる言葉。企業としては〇〇は配慮しても大丈夫、労働者側としては〇〇を配慮してもらったら働きやすいというように、お互いのお願いや許容範囲が合意する配慮

孤立がもたらす心理的・業務的な影響

仕事をする上で多くのミスが発生したり、指示の行き違いが続くと、難しい業務や新しい業務を任されなくなってしまいます。そして、気づいたときには会社の中で孤立してしまっていることが多くあります。

これらは結果的に労働者の心理的負担となり、出勤しても孤立していると強く感じてしまうようになります。

②:孤立を防ぐための5つの工夫

孤立を防ぐためには、「自分を変える」よりも「自分に合った働き方や関わり方を見つける」ことが大切です。ここでは、実際の職場で取り入れやすい5つの具体的な工夫を紹介します。

①:自分の特性を“言語化”して伝える

自身の得意・不得意をしっかりと伝えることが必要です。

発達障害の障害者雇用で私が実際に支援員として同行している際に、企業側に伝えることとして意識していることです。

例えば「ルーティンワークは得意」「マルチタスクを行うと業務効率が大きく下がる」「静かな場所では集中できる」など。

人によって得意・不得意はあるのですが、発達障害の方は特にしっかりと伝えることで働きやすくなります。

②:小さなコミュニケーションの習慣化

職場では能力を評価されるとよく思われますが、実際に多くの人事の方と話したところ、業務スキルよりも「基本的な挨拶」や「お礼」「謝罪」「報告連絡相談」を重要視されることが多いです。

そのため、普段の何気ない挨拶を特に力を入れることで、例えミスが多くても孤立を防ぐことに繋がります。

③:業務の見える化と役割の明確化

その日に行うことをTODOリストで見える化したり、優先順位を書き出すことで円滑に業務を進めることができます。

手書きで書き出す方法でも、パソコンを使用してリスト化してもOKです。会社がM365に加入していれば、その中でTODOリストを作ることも出来ます。

④:信頼できる“味方”をつくる

上司や先輩など、相談できる味方がいると全く変わります。また、先輩じゃなくても後輩でもOKです。

相談や悩みごとを溜め込むのではなく、普段から相談したり、助け合ったりすることで必ずあなたの助けになります。

⑤:環境調整を遠慮せずに申し出る

発達障害の特性として、音や環境によって業務に大きく支障が出ることもあります。

例えば受付業務のようにお客さんが頻繁に来ると集中力が大きく下がったり、新しい業務がどんどん追加されると最初の指示が忘れてしまうなど。

これらは努力やTODOリストだけでは難しいこともあり、職場に相談して配慮してもらうことで働きやすくなります。

③:支援者・職場側ができる配慮とは

孤立を防ぐための取り組みは、本人だけでなく職場全体の理解と協力があってこそ機能します。支援者や企業側ができる配慮や仕組みづくりについても、具体的に見ていきましょう。

孤立を防ぐ“仕組み”づくりの重要性

就労移行支援員や定着支援員、ジョブコーチなどを利用している場合、支援者から仲立ちしてもらうことができます。

そして、支援者側や職場側は本人が孤立しないよう、何ができるか考えることが必要です。

仕事のミスが続くと辛いのは働いている本人のため、業務内容や指示する教育担当の配置、業務場所など仕組みづくりを行います。

本人の声を聞く姿勢が信頼を生む

私が支援員としての体験談にもなるのですが、発達障害の方の成功事例としては、支援者や職場、本人が互いに話をしっかり聞こうとしている方の多くが成功します。

もちろん最初はうまくいかなかったり苦労したりしますが、周りも必ず協力的になります。

チーム全体での理解促進の工夫

本人は職場や支援員に本音で相談することが求められ、職場は合理的配慮として何を配慮し、どこは本人に頑張ってもらうかの見極めが必要です。また、支援者はその中間にあたるため、お互いが気持ちよく働けるよう、両方共の視点を持って動くことが求められます。

④:まとめ|孤立しない職場づくりは“相互理解”から

発達障害のある人が孤立せずに働ける職場づくりには、本人の工夫と周囲の配慮の両方が欠かせません。最後に、この記事のポイントを振り返りながら、誰もが安心して働ける環境づくりのヒントをまとめます。

本人の工夫 × 周囲の配慮が鍵

職場の孤立を防ぐには、まずは本人ができる工夫も考える必要があります。ただ、発達障害の方が全て自力で行うには難しい部分もあるため、合理的配慮として企業側や支援員が環境づくりを行うことでよりよく働き続けられるようになります。

孤立を防ぐことは、誰にとっても働きやすさにつながる

誰しも孤立したいわけではないため、孤立を防ぐことで、職場全体のモチベーションや効率性、ストレスの軽減に繋がります。

小さな積み重ねにもなりますが、お互いが相談しながら相手の言葉をしっかり聞き、良い環境を作っていくことが重要です。